2016年05月03日

岩木山

岩木山(1,625 m)

青森県弘前市および西津軽郡鰺ヶ沢町に位置する火山です

標高は1,625 mで、青森県の最高峰で、日本百名山および新日本百名山に選定されています

津軽富士とも呼ばれている郷土富士で、太宰治はその山容を「十二単を拡げたようで、透き通るくらいに嬋娟たる美女」と喩えています

岩木山は円錐形の成層火山で、山頂は三つの峰にわかれており、火山活動により生じた外輪山の一部の山があり弘前側から見た左が鳥海山、右が巌鬼山(岩鬼山)とされています

岩木山は、そんな、、、、、

そんな、、、、、

や~まだ~~~

登り 3時間10分

下り 2時間20分

(岳温泉より往復)

八甲田山登山の様子はこちらから!

奥入瀬渓流撮影練習の様子はこちらから!

十和田湖の様子はこちらから!

七滝の様子はこちらから!

2016年 3月

青森遠征二日目

岳温泉の駐車場で車中泊をし

明るくなると同時に起床しレッドブルを飲んで歩き始めます 二日連続の登山ですからね

二日連続の登山ですからね

最初は、トレースのしっかり付いた歩きやすい登山道

気温が上がり踏み抜き地獄になりながら1時間少々歩くと、8合目となるロープウェイ乗り場が見えて来ます

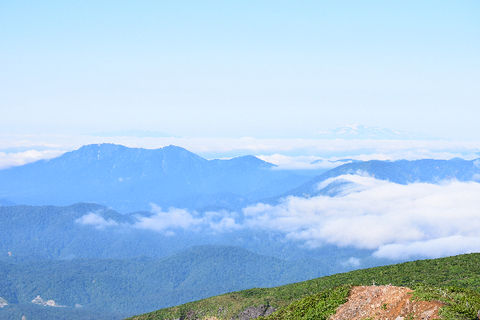

標高も1000mを越え、森林限界近くになると景色を見渡せる様に

遠くに見える白神山地

青森県弘前市および西津軽郡鰺ヶ沢町に位置する火山です

標高は1,625 mで、青森県の最高峰で、日本百名山および新日本百名山に選定されています

津軽富士とも呼ばれている郷土富士で、太宰治はその山容を「十二単を拡げたようで、透き通るくらいに嬋娟たる美女」と喩えています

岩木山は円錐形の成層火山で、山頂は三つの峰にわかれており、火山活動により生じた外輪山の一部の山があり弘前側から見た左が鳥海山、右が巌鬼山(岩鬼山)とされています

岩木山は、そんな、、、、、

そんな、、、、、

や~まだ~~~

登り 3時間10分

下り 2時間20分

(岳温泉より往復)

八甲田山登山の様子はこちらから!

奥入瀬渓流撮影練習の様子はこちらから!

十和田湖の様子はこちらから!

七滝の様子はこちらから!

2016年 3月

青森遠征二日目

岳温泉の駐車場で車中泊をし

明るくなると同時に起床しレッドブルを飲んで歩き始めます

二日連続の登山ですからね

二日連続の登山ですからね最初は、トレースのしっかり付いた歩きやすい登山道

気温が上がり踏み抜き地獄になりながら1時間少々歩くと、8合目となるロープウェイ乗り場が見えて来ます

標高も1000mを越え、森林限界近くになると景色を見渡せる様に

遠くに見える白神山地

歩いているとブインブイン、ブインブインとエンジン音がしてくる様になり

ロープウェイまで来ると、その正体が見えてきました

スノーモービルが上がって行くところでした

除雪をしているのかと思ってました

除雪をしているのかと思ってました登り始めて2時間ほどで8合目となるロープウェイターミナルに到着

4月半ばにもなると車道が通じて、ここまで車で来れます

4月半ばにもなると車道が通じて、ここまで車で来れますすると

なにやら人が

除雪車で何かを作っておりました

なにやら滑り台らしきもの作成中

しかも朝飲んだレッドブルマーク

しかも朝飲んだレッドブルマーク半月後の開通の時になにかイベントでもするのかなぁ~と思い、気にせず上を目指します

ここからはロープウェイ沿いを歩きます

ここからはロープウェイ沿いを歩きますひたすらのロープウェイ脇の登り、今回の岩木山の登りでここが一番きつかったです

ある程度登り、下を見ると滑り台の意味が分かりました

これはジャンプ台っすね~!

流石レッドブル、面白いことしてますね~

流石レッドブル、面白いことしてますね~休み休み、ロープウェイに着いた氷の落下に怯えながら登り、ロープウェイ終点に到着

目指す頂上が目の前に見えます

立派な雪の岩木山頂上です

立派な雪の岩木山頂上です下を見ると、真っ白な雪の斜面

滑れる人は、こういう所すべりたくてウズウズするんだろうな~

滑れる人は、こういう所すべりたくてウズウズするんだろうな~

さらに歩きロープウェイ終点駅方面を見おろします

こりゃ~綺麗っすね~

避難小屋の凰鳴ヒュッテからの急な登りを越え

真っ白な雪の芸術に目を奪われながら歩を進め

小屋が見えてきたと思ったら

岩木山頂上(1,625 m)に到着

登り始めてから3時間30分ほど掛かりました

登り始めてから3時間30分ほど掛かりました雪に埋まっているお社にお参りをして景色を楽しみます

弘前市の街並みを見下ろします

日本海も遠望出来ました

良い天気で良かった

良い天気で良かった昨日登った八甲田山は雲の中でした

やっぱり晴天率の低い山なんですね~

やっぱり晴天率の低い山なんですね~太陽を見るとぐるっと丸い虹が出ていました

日暈と呼ばれる現象

これが出ると天気が崩れるって言われてますね

これが出ると天気が崩れるって言われてますね頂上の景色と雪の芸術を楽しんだ後

下山を開始します

歩き始めようとするとヘリコプターが飛んでいました

ロープウェイのところまで戻って来ると、ジャンプ台の方が賑わっており

ジャンプ台を飛んでいる人が!

クルクル回っておられました

クルクル回っておられましたかっこええ~~~

どうやらボードのジャンプの撮影をしている様でした

どうやらボードのジャンプの撮影をしている様でした邪魔をしない所で写真だけ撮らせてもらいました

流石レッドブル!

流石レッドブル!その後は1時間ほどで下山を完了し

岳温泉で汗を流させて貰いました

2016年04月20日

八甲田山

八甲田山(1,584 m)

八甲田山(はっこうださん)は、青森市の南側にそびえる複数火山の総称で日本百名山の一つ

「八甲田山」と名がついた単独峰は存在せず、18の成層火山や溶岩円頂丘で構成される火山群で北部八甲田山系と南部八甲田山系に分かれています

命名の由来について「新撰陸奥国志」によれば、八の(たくさんの)甲(たて)状の峰と山上に多くの田代(湿原)があるからと言われています

周辺は世界でも有数の豪雪地帯で、春には山スキーのメッカになります

明治35年に青森の歩兵第五連隊が雪中行軍の演習中に記録的な寒波に由来する吹雪に遭遇し、210名中199名が遭難した事件(八甲田雪中行軍遭難事件)が発生、それを基に新田次郎の小説「八甲田山死の彷徨」が書かれたことで有名です

登り 2時間20分

下り 1時間40分

(酸ヶ湯より大岳往復)

2016年 3月

沢山のスノーモンスターが出来る事で有名な八甲田山

そんな訳で、八甲田山に登りに行くのは雪のある季節か、または紅葉の見れる季節が良いなぁっと思っておりました

そんな3月のある日、3連休が出来たので青森まで山と観光を楽しみに行って来ました

まずは今回の行きたい所のメインの一つとなる八甲田山へ

高速で福島を経由して東北自動車道から6時間ほど掛け青森に到着 (遠い、、、、、日本海側を行った方が良かったかも、、、、、)

(遠い、、、、、日本海側を行った方が良かったかも、、、、、)

酸ヶ湯温泉の少し先にある駐車場に車を停め、3時間ほど睡眠を取った後、歩き始めます

歩き始めると、早速、目指す大岳が見えて来ました

雪で埋まっている薬師神社を横目に大岳を目指します

2,3mの雪の中、地熱で雪が溶けて地面がむき出しになっている所がありました 窪地などはガスが溜まり事故が起きたりしている山域ですので注意が必要ですね~

窪地などはガスが溜まり事故が起きたりしている山域ですので注意が必要ですね~

最初は白樺の林を歩きます

流石、山スキーで有名な山域、スキーの跡とトレースがばっちり付いています 初めての山域だとホント安心します

初めての山域だとホント安心します

20分ほど歩くと南八甲田の山々の景色が見ることが出来ます

横岳UP

いかにも温泉が流れていそうな名前の地獄湯ノ沢

いかにも山スキーで面白うそうな地形で、いかにも雪崩も起きそうな地形なので雪が降ったばかりの時は注意が必要そうっす

地獄湯ノ沢を登りきり仙人岱に到着するとスノーモンスター(退化中)とご対面!

冬の八甲田の見どころのひとつのスノーモンスター(退化中) まだ生きていて良かった

まだ生きていて良かった

真っ白な小岳

仙人岱避難小屋と硫黄岳

仙人岱避難小屋にて小休憩をして出発しようとすると大岳はガスの中になってしまっていました 良い天気だったのに、、、

良い天気だったのに、、、

避難小屋から少し登ると完全にガスの中に 風も強くなってきました

風も強くなってきました

風が更に強くなり雪も降ってきて猛吹雪になりながら鏡沼に到着 どこが鏡沼なのか分かりません

どこが鏡沼なのか分かりません

登り始めて2時間ほど掛かり、10m先も見えないガス+猛吹雪になったところで

八甲田山最高峰の大岳(1,584 m)に到着 景色も何も見えません

景色も何も見えません

見えるのは風雪で見事に育った花輪君だけ そこら中にベいびー

そこら中にベいびー

天気が良ければ一周して毛無岱などを通って酸ヶ湯に下りようと思っておりましたが、少し歩いた所で猛吹雪によりトレースも消えてしまい10m先も見れないし、景色も見れないし、土地勘も無いし、何も見れないしって事で来た道をピストンで戻り下山に変更 こんな天気になるとは

こんな天気になるとは

仙人岱に戻った所でガスを抜け、天気が回復し青空も見えて来ました

小岳方面も晴れてきました 奥にある高田大岳もチラ見

奥にある高田大岳もチラ見

青空にスノーモンスター(退化中)が映えます 綺麗っすね

綺麗っすね

仙人岱から1時間ほどで下山完了

有名な酸ヶ湯温泉で汗を流し 次の目的地へと向かいます

次の目的地へと向かいます

八甲田で!

パンが!

発酵だ!!

八甲田山(はっこうださん)は、青森市の南側にそびえる複数火山の総称で日本百名山の一つ

「八甲田山」と名がついた単独峰は存在せず、18の成層火山や溶岩円頂丘で構成される火山群で北部八甲田山系と南部八甲田山系に分かれています

命名の由来について「新撰陸奥国志」によれば、八の(たくさんの)甲(たて)状の峰と山上に多くの田代(湿原)があるからと言われています

周辺は世界でも有数の豪雪地帯で、春には山スキーのメッカになります

明治35年に青森の歩兵第五連隊が雪中行軍の演習中に記録的な寒波に由来する吹雪に遭遇し、210名中199名が遭難した事件(八甲田雪中行軍遭難事件)が発生、それを基に新田次郎の小説「八甲田山死の彷徨」が書かれたことで有名です

登り 2時間20分

下り 1時間40分

(酸ヶ湯より大岳往復)

2016年 3月

沢山のスノーモンスターが出来る事で有名な八甲田山

そんな訳で、八甲田山に登りに行くのは雪のある季節か、または紅葉の見れる季節が良いなぁっと思っておりました

そんな3月のある日、3連休が出来たので青森まで山と観光を楽しみに行って来ました

まずは今回の行きたい所のメインの一つとなる八甲田山へ

高速で福島を経由して東北自動車道から6時間ほど掛け青森に到着

(遠い、、、、、日本海側を行った方が良かったかも、、、、、)

(遠い、、、、、日本海側を行った方が良かったかも、、、、、)酸ヶ湯温泉の少し先にある駐車場に車を停め、3時間ほど睡眠を取った後、歩き始めます

歩き始めると、早速、目指す大岳が見えて来ました

雪で埋まっている薬師神社を横目に大岳を目指します

2,3mの雪の中、地熱で雪が溶けて地面がむき出しになっている所がありました

窪地などはガスが溜まり事故が起きたりしている山域ですので注意が必要ですね~

窪地などはガスが溜まり事故が起きたりしている山域ですので注意が必要ですね~最初は白樺の林を歩きます

流石、山スキーで有名な山域、スキーの跡とトレースがばっちり付いています

初めての山域だとホント安心します

初めての山域だとホント安心します20分ほど歩くと南八甲田の山々の景色が見ることが出来ます

横岳UP

いかにも温泉が流れていそうな名前の地獄湯ノ沢

いかにも山スキーで面白うそうな地形で、いかにも雪崩も起きそうな地形なので雪が降ったばかりの時は注意が必要そうっす

地獄湯ノ沢を登りきり仙人岱に到着するとスノーモンスター(退化中)とご対面!

冬の八甲田の見どころのひとつのスノーモンスター(退化中)

まだ生きていて良かった

まだ生きていて良かった真っ白な小岳

仙人岱避難小屋と硫黄岳

仙人岱避難小屋にて小休憩をして出発しようとすると大岳はガスの中になってしまっていました

良い天気だったのに、、、

良い天気だったのに、、、避難小屋から少し登ると完全にガスの中に

風も強くなってきました

風も強くなってきました風が更に強くなり雪も降ってきて猛吹雪になりながら鏡沼に到着

どこが鏡沼なのか分かりません

どこが鏡沼なのか分かりません登り始めて2時間ほど掛かり、10m先も見えないガス+猛吹雪になったところで

八甲田山最高峰の大岳(1,584 m)に到着

景色も何も見えません

景色も何も見えません見えるのは風雪で見事に育った花輪君だけ

そこら中にベいびー

そこら中にベいびー天気が良ければ一周して毛無岱などを通って酸ヶ湯に下りようと思っておりましたが、少し歩いた所で猛吹雪によりトレースも消えてしまい10m先も見れないし、景色も見れないし、土地勘も無いし、何も見れないしって事で来た道をピストンで戻り下山に変更

こんな天気になるとは

こんな天気になるとは仙人岱に戻った所でガスを抜け、天気が回復し青空も見えて来ました

小岳方面も晴れてきました

奥にある高田大岳もチラ見

奥にある高田大岳もチラ見青空にスノーモンスター(退化中)が映えます

綺麗っすね

綺麗っすね仙人岱から1時間ほどで下山完了

有名な酸ヶ湯温泉で汗を流し

次の目的地へと向かいます

次の目的地へと向かいます八甲田で!

パンが!

発酵だ!!

完

2015年10月14日

栗駒山

栗駒山(1,626m)

宮城県、秋田県、岩手県の三県にまたがる山で、標高1,626mの山頂部は宮城県と岩手県の境界になっており、二百名山の一つになります

初夏の山頂西側に馬の雪形が現れることから山名がついた山です

また、別名を須川岳(すかわだけ)・酢川岳(すがわだけ)・大日岳(だいにちだけ)・駒ヶ岳(こまがたけ)などとも呼ばれています

安山岩でできた成層火山で活火山に指定されていて最近では1944年11月20日に、小規模な水蒸気噴火を起こし昭和湖を形成しました

栗駒山は奥羽山脈に属し、焼石岳や神室山とともに栗駒国定公園、「栗駒山・栃ヶ森周辺森林生態系保護地域」として指定されていて、山頂へは1時間半程度で登れるコースから、原生林を5時間以上もかけて登頂するコースまで、変化に富んだ登山コースが10本以上あります

須川温泉が最高の山です

登り 2時間

下り 1時間10分

(須川温泉より自然観察路登り、須川コース下り)

早池峰登山の様子はこちらから!

遠野 河童淵の様子はこちらから!

2015年 6月

早池峰、遠野を訪れた後、岩手宮城秋田3県の境界付近に位置する、須川温泉へ移動

須川温泉の広い駐車場にて車中泊して、夜明けと共に須川温泉が登山口となっている栗駒山を登って参りました

最初は石畳の道を歩きます

温泉地ならではの名物「ゆげ穴」 穴から、ゆげ出てます

穴から、ゆげ出てます

10分ほど歩いた所で、綺麗な御来光を見る事が出来ました

小さい湿原の所まで来ると目指す栗駒山頂上が目の前に見えます

湿原から少し歩いた所で須川コースと自然観察路の分岐に着きます

須川コースがメイン登山道みたいな感じになっておりますが、今回は自然観察路から頂上を目指します

白い温泉の川が流れる沢を横切り歩きます

自然観察路は所々藪になっていて、朝露との戦いの登山道となっておりました 結果ビショビショに、、、、、

結果ビショビショに、、、、、

藪のトンネルもあり、少し歩き辛い道でした 丁度、御来光が出てきて綺麗でした

丁度、御来光が出てきて綺麗でした

1時間ほど歩き、藪との戦いの終わりが見えて来ました

綺麗な雲海と藪を背に頂上に向け歩きます

そして、登山口から1時間30分ほどを掛け

栗駒山頂上(1626m)に到着

広くなだらかな、栗駒山の頂上部

見事な雲海と共に周りの山の景色を楽しみます

昨日、頂上に立った早池峰

隣に聳える焼石岳

焼石岳の奥に、秋田駒と岩手山も?ですかね

そして雲海に浮かぶ、富士山みたいな鳥海山

こちらは月山

神室山

360°の大展望の栗駒山を楽しむ事が出来ました

そして下山開始

水蒸気噴火で出来た昭和湖

噴気がフンフンしている所を歩き

須川温泉に下山完了

下山後は、湧出量毎分6000Lと日本有数の湧出量を誇り、源泉たれ流し100%、乳白色の温泉が最高の須川温泉で汗を流しました サイコーでした

サイコーでした

宮城県、秋田県、岩手県の三県にまたがる山で、標高1,626mの山頂部は宮城県と岩手県の境界になっており、二百名山の一つになります

初夏の山頂西側に馬の雪形が現れることから山名がついた山です

また、別名を須川岳(すかわだけ)・酢川岳(すがわだけ)・大日岳(だいにちだけ)・駒ヶ岳(こまがたけ)などとも呼ばれています

安山岩でできた成層火山で活火山に指定されていて最近では1944年11月20日に、小規模な水蒸気噴火を起こし昭和湖を形成しました

栗駒山は奥羽山脈に属し、焼石岳や神室山とともに栗駒国定公園、「栗駒山・栃ヶ森周辺森林生態系保護地域」として指定されていて、山頂へは1時間半程度で登れるコースから、原生林を5時間以上もかけて登頂するコースまで、変化に富んだ登山コースが10本以上あります

須川温泉が最高の山です

登り 2時間

下り 1時間10分

(須川温泉より自然観察路登り、須川コース下り)

早池峰登山の様子はこちらから!

遠野 河童淵の様子はこちらから!

2015年 6月

早池峰、遠野を訪れた後、岩手宮城秋田3県の境界付近に位置する、須川温泉へ移動

須川温泉の広い駐車場にて車中泊して、夜明けと共に須川温泉が登山口となっている栗駒山を登って参りました

最初は石畳の道を歩きます

温泉地ならではの名物「ゆげ穴」

穴から、ゆげ出てます

穴から、ゆげ出てます10分ほど歩いた所で、綺麗な御来光を見る事が出来ました

小さい湿原の所まで来ると目指す栗駒山頂上が目の前に見えます

湿原から少し歩いた所で須川コースと自然観察路の分岐に着きます

須川コースがメイン登山道みたいな感じになっておりますが、今回は自然観察路から頂上を目指します

白い温泉の川が流れる沢を横切り歩きます

自然観察路は所々藪になっていて、朝露との戦いの登山道となっておりました

結果ビショビショに、、、、、

結果ビショビショに、、、、、藪のトンネルもあり、少し歩き辛い道でした

丁度、御来光が出てきて綺麗でした

丁度、御来光が出てきて綺麗でした1時間ほど歩き、藪との戦いの終わりが見えて来ました

綺麗な雲海と藪を背に頂上に向け歩きます

そして、登山口から1時間30分ほどを掛け

栗駒山頂上(1626m)に到着

広くなだらかな、栗駒山の頂上部

見事な雲海と共に周りの山の景色を楽しみます

昨日、頂上に立った早池峰

隣に聳える焼石岳

焼石岳の奥に、秋田駒と岩手山も?ですかね

そして雲海に浮かぶ、富士山みたいな鳥海山

こちらは月山

神室山

360°の大展望の栗駒山を楽しむ事が出来ました

そして下山開始

水蒸気噴火で出来た昭和湖

噴気がフンフンしている所を歩き

須川温泉に下山完了

下山後は、湧出量毎分6000Lと日本有数の湧出量を誇り、源泉たれ流し100%、乳白色の温泉が最高の須川温泉で汗を流しました

サイコーでした

サイコーでした2015年10月02日

早池峰

早池峰(1917m)

岩手県にある標高1917mの山で北上山地の最高峰で日本百名山、新日本百名山、花の百名山、新・花の百名山及び一等三角点百名山に選定されています

六角牛山、石上山と共に「遠野三山」と呼ばれ、山頂は宮古市、遠野市、花巻市の3つの市の境界となっています

古くから早池峰ともいい、日本百名山にもその名で収録されています

全山が超塩基性岩のかんらん岩や蛇紋岩でできているため、ハヤチネウスユキソウやナンブトラノオ、ナンブイヌナズナ、ナンブトウウチソウなどを代表とする、蛇紋岩地帯の植生であり、非常に狭い地域であるにもかかわらず山域の固有種率(亜種、変種を含む)が非常に高い山

そのため高山植物の好きな人には憧れの山となっている(早池峰山と同様に蛇紋岩植物で名高い山域に北海道のアポイ岳や群馬県の尾瀬にそびえる至仏山などがある)

ハヤチネウスユキソウなどの高山植物などが生育する植物群落とその南側の薬師岳の森林植物群落は「早池峰山および薬師岳の高山帯・森林植物群落」として国の特別天然記念物に指定されており

また、本州で唯一、アカエゾマツが自生している山であることでも知られており、「早池峰山のアカエゾマツ自生南限地」として国の天然記念物に指定されています

登り 3時間

下り 2時間10分

(河原坊から小田越コースへ下山)

2015年 6月

早池峰と言えば、高山植物エーデルワイスの仲間のウスユキソウが早池峰の固有種として生息しており、「ハヤチネウスユキソウ」と名前が付いています

日本でエーデルワイスに一番近い花と呼ばれていて有名なのです

早池峰に初めて登る時は、この花が咲いている時に登りたいと思っていたので、時期を見計らって6月の終わり際に登って参りました

夜中に車で新潟を出発して高速をひたすら走り、早池峰登山口に着いたのが、すでに明るくなった朝6時頃

1時間ほど仮眠を取ってから登山道へと入ります

駐車場からは早池峰頂上を見る事が出来ます

最初は沢沿いを歩き、何回か沢を渡りながら登っていきます

森林限界近くになると視界が開けて早池峰頂上までの登山道が見えてきます

森林限界を超えるとひたすら岩、岩、岩の登りの登山道へと変わります

早池峰は尾瀬の至仏山に非常に似ている景色で、緑と蛇紋岩ののっぺりした山容の山です

標高を上げていく毎に高山植物が増えてきて、花の楽園になっておりました

ミヤマオダマキ

ミヤマシオガマ

チングルマ

私は高山植物界のクリオネと呼んでいます

チングルマは可愛い白い花が散ると

こんな風な「触手の伸びた捕食中のクリオネ」みたいにムサムサした体に変わります これも可愛いのだけど

これも可愛いのだけど

そして、お目当ての花とのご対面です

ハヤチネウスユキソウ(wikiより)

岩手県早池峰山特産で、山頂部の蛇紋岩地の礫地に生える、キク科ウスユキソウ属の多年草の高山植物

ウスユキソウ属では大型で、茎の高さは10-20(30)cmになり、分枝しないで、白い綿毛がある。根出葉は線状倒披針形で、長さ3-8cmになり、両面に白毛がある。

茎につく葉は7-10個が互生し、線状披針形で先端がとがり、長さ3-5cm、幅4-6mmになり、基部は細くなり茎を抱く。表面の綿毛は少なく緑色で、裏面は灰白色の綿毛が密生する

花期は7-8月。頭花は4-8個あり、総苞は径7-9mm。頭花の縁に星状につく苞葉は5-15個あり、径4-6cmになり、灰白色の綿毛が密生し、先端はとがる

うっすらと雪を纏った様に白い可憐な花

花言葉は「勇気と忍耐」だそうです

ミヤマシオガマとウスユキソウ

緑と岩と残雪と高山植物に癒されながら標高を上げて行きます

早池峰の隣に聳える、薬師岳

大きな岩の「打石」

ここで標高1600mくらいになり、頂上まであと一踏ん張りと言ったところ

登山口から3時間ほどで

早池峰頂上(1917m)に到着

頂上には避難小屋があり休憩することが出来ます

長細く、だだっ広い頂上部となっている早池峰 綺麗です

綺麗です

雲が広がり周りの山景色は見れずでした 岩手山が見れず残念です

岩手山が見れず残念です

頂上での景色を楽しんだ後、下山を開始します

小田越コースを下ります

途中にあるハシゴを下り標高を下げていきます

小田越コースも高山植物が咲き乱れておりました

ミヤマアズマギクと薬師岳

チングルマ

ウスユキソウとミヤマキンバイ

ウスユキソウだらけ

そして頂上から1時間30ほどで小田越に下山完了 ここで山バッチを購入しました

ここで山バッチを購入しました

高山植物に彩られた早池峰を満喫することが出来ました

岩手県にある標高1917mの山で北上山地の最高峰で日本百名山、新日本百名山、花の百名山、新・花の百名山及び一等三角点百名山に選定されています

六角牛山、石上山と共に「遠野三山」と呼ばれ、山頂は宮古市、遠野市、花巻市の3つの市の境界となっています

古くから早池峰ともいい、日本百名山にもその名で収録されています

全山が超塩基性岩のかんらん岩や蛇紋岩でできているため、ハヤチネウスユキソウやナンブトラノオ、ナンブイヌナズナ、ナンブトウウチソウなどを代表とする、蛇紋岩地帯の植生であり、非常に狭い地域であるにもかかわらず山域の固有種率(亜種、変種を含む)が非常に高い山

そのため高山植物の好きな人には憧れの山となっている(早池峰山と同様に蛇紋岩植物で名高い山域に北海道のアポイ岳や群馬県の尾瀬にそびえる至仏山などがある)

ハヤチネウスユキソウなどの高山植物などが生育する植物群落とその南側の薬師岳の森林植物群落は「早池峰山および薬師岳の高山帯・森林植物群落」として国の特別天然記念物に指定されており

また、本州で唯一、アカエゾマツが自生している山であることでも知られており、「早池峰山のアカエゾマツ自生南限地」として国の天然記念物に指定されています

登り 3時間

下り 2時間10分

(河原坊から小田越コースへ下山)

2015年 6月

早池峰と言えば、高山植物エーデルワイスの仲間のウスユキソウが早池峰の固有種として生息しており、「ハヤチネウスユキソウ」と名前が付いています

日本でエーデルワイスに一番近い花と呼ばれていて有名なのです

早池峰に初めて登る時は、この花が咲いている時に登りたいと思っていたので、時期を見計らって6月の終わり際に登って参りました

夜中に車で新潟を出発して高速をひたすら走り、早池峰登山口に着いたのが、すでに明るくなった朝6時頃

1時間ほど仮眠を取ってから登山道へと入ります

駐車場からは早池峰頂上を見る事が出来ます

最初は沢沿いを歩き、何回か沢を渡りながら登っていきます

森林限界近くになると視界が開けて早池峰頂上までの登山道が見えてきます

森林限界を超えるとひたすら岩、岩、岩の登りの登山道へと変わります

早池峰は尾瀬の至仏山に非常に似ている景色で、緑と蛇紋岩ののっぺりした山容の山です

標高を上げていく毎に高山植物が増えてきて、花の楽園になっておりました

ミヤマオダマキ

ミヤマシオガマ

チングルマ

私は高山植物界のクリオネと呼んでいます

チングルマは可愛い白い花が散ると

こんな風な「触手の伸びた捕食中のクリオネ」みたいにムサムサした体に変わります

これも可愛いのだけど

これも可愛いのだけどそして、お目当ての花とのご対面です

ハヤチネウスユキソウ(wikiより)

岩手県早池峰山特産で、山頂部の蛇紋岩地の礫地に生える、キク科ウスユキソウ属の多年草の高山植物

ウスユキソウ属では大型で、茎の高さは10-20(30)cmになり、分枝しないで、白い綿毛がある。根出葉は線状倒披針形で、長さ3-8cmになり、両面に白毛がある。

茎につく葉は7-10個が互生し、線状披針形で先端がとがり、長さ3-5cm、幅4-6mmになり、基部は細くなり茎を抱く。表面の綿毛は少なく緑色で、裏面は灰白色の綿毛が密生する

花期は7-8月。頭花は4-8個あり、総苞は径7-9mm。頭花の縁に星状につく苞葉は5-15個あり、径4-6cmになり、灰白色の綿毛が密生し、先端はとがる

うっすらと雪を纏った様に白い可憐な花

花言葉は「勇気と忍耐」だそうです

ミヤマシオガマとウスユキソウ

緑と岩と残雪と高山植物に癒されながら標高を上げて行きます

早池峰の隣に聳える、薬師岳

大きな岩の「打石」

ここで標高1600mくらいになり、頂上まであと一踏ん張りと言ったところ

登山口から3時間ほどで

早池峰頂上(1917m)に到着

頂上には避難小屋があり休憩することが出来ます

長細く、だだっ広い頂上部となっている早池峰

綺麗です

綺麗です雲が広がり周りの山景色は見れずでした

岩手山が見れず残念です

岩手山が見れず残念です頂上での景色を楽しんだ後、下山を開始します

小田越コースを下ります

途中にあるハシゴを下り標高を下げていきます

小田越コースも高山植物が咲き乱れておりました

ミヤマアズマギクと薬師岳

チングルマ

ウスユキソウとミヤマキンバイ

ウスユキソウだらけ

そして頂上から1時間30ほどで小田越に下山完了

ここで山バッチを購入しました

ここで山バッチを購入しました高山植物に彩られた早池峰を満喫することが出来ました

2015年03月31日

安達太良山

安達太良山(1,700m)

福島県中部にある火山で日本百名山、新日本百名山、花の百名山およびうつくしま百名山に選定されています

山頂には二等三角点「大関平」1699.6メートルが設置されています

安達太良山系での最高峰は1,728 m の箕輪山となっております

『万葉集』にも歌われ、また高村光太郎の『智恵子抄』の「樹下の二人」の節にもその名が見えます

「本当の空」が見れる山

登り 3時間10分

下り 2時間35分

(あだたら高原スキー場からくろがね小屋経由で往復)

2015年 2月

安達太良山には通年で営業している山小屋があります

しかも、その山小屋は温泉付きなのです!

な、もんで初めて安達太良山に登る時は冬季に!と決めておりましたのです

てな、こんなで福島の喜多方ラーメンで腹ごしらえして安達太良山へ行って来ました

夜のうちにあだたら高原スキー場に着き就寝

夜中はずっと暴風雪でどうなる事かと思っておりましたが、なんとか風は弱まってくれて「これなら登れるかなぁ」位になってくれました

でも山が見れない位にめっちゃガスッガス

準備をして、まずは噂の山小屋のくろがね小屋を目指します

登山道は2月でも登山される人が多い山域なのでトレースが消える心配は無しって感じでした 山小屋の人も行ったり来たりしてる訳ですしね

山小屋の人も行ったり来たりしてる訳ですしね

でも風が強くてトレースがすぐ埋まる様な箇所もあるので、途中ワカンだったりスノーシューだったりは必須です

1時間くらい歩いて平らな地形になった所でワカンを装着

小屋までは基本危険な箇所も無く歩けます 小屋近くになると、ちょっと急な斜面をトラバースしますが

小屋近くになると、ちょっと急な斜面をトラバースしますが

2時間程で噂のくろがね小屋に到着

そして、硫黄の匂いが堪らない噂の温泉にレッツバスロマン!!

男女別の内湯のみという作りです

麓にある岳温泉はここから引湯をしているそうです

平安時代から発見されて使用されてきた温泉なんだとか!

3,40分ほど温泉に入りながら山頂の天気を伺っておりましたが、なかなか好転する気配は無く思案しておりましたが

ここまで来たんだし

コースタイム的には1時間程だしって事で

行くっきゃないっしょ!!

っと外に出た所でアクシデントが発生

「ワ、ワカンが無い 」

」

外に置いておいたはずのワカンが消えていたのです

↓これが無くなっていたのです

で、小屋に入ってみると自分の使っていたのと同じメーカーの物がポツンと置いてありました

ハハーーーーン

間違って持ってかれたな~

同じメーカーの物ですからね~

分かんないですよね~

ワカンなだけに!!

頂上を目指しま~す

小屋までは風はそんなに強く無かったのですが、小屋から標高を上げるごとに強烈な風になっていきました

時折ガスでホワイトアウト気味になりながらも定期的に置いてある目印を頼りに歩き続けます

たま~に除く太陽が頂上へと歩く希望になります

ちょっと標高が変わるだけで、ここまで風が強くなるのかって程の風雪に耐えながら途中にある峰の辻へ

少し晴れ間が見えたので写真をパシャリ

ホント小屋から頂上は別世界でした 風強い

風強い

太陽に導かれる様に頂上を目指します

小屋から1時間少々で、ようやく頂上にある乳首が見えてきました

頂上に着いた途端だったのですが晴れ間が一気に広がりました

おおお

本当の空が見えてきた!

晴れた所で乳首の上へと登ります

今までガスッガスだったのが嘘の様です

「本当の空」なんと素晴らしいことか

みるみる天気は好転

矢筈森方面も見えてきました

二本松市方面も抜けてきました

強風雪は相変わらずでしたが、太陽に照らされる舞う雪が輝き、とても幻想的でした

すっかりガスが抜け、一面の銀世界に青空が映えます

下りの道が綺麗で楽しく歩くことが出来ました

晴れた安達太良山を後に無事、下山完了をしました

福島では「本当の空」を失っている人がまだまだ沢山

故郷というのはとてもとても大切な場所と思います

早く元通りの「本当の空」を取り戻す日が来る事を祈っております

自分にとっての「本当の空」の大切さを今一度、考える事の出来る、とても良い山だと思います

福島県中部にある火山で日本百名山、新日本百名山、花の百名山およびうつくしま百名山に選定されています

山頂には二等三角点「大関平」1699.6メートルが設置されています

安達太良山系での最高峰は1,728 m の箕輪山となっております

『万葉集』にも歌われ、また高村光太郎の『智恵子抄』の「樹下の二人」の節にもその名が見えます

「本当の空」が見れる山

登り 3時間10分

下り 2時間35分

(あだたら高原スキー場からくろがね小屋経由で往復)

2015年 2月

安達太良山には通年で営業している山小屋があります

しかも、その山小屋は温泉付きなのです!

な、もんで初めて安達太良山に登る時は冬季に!と決めておりましたのです

てな、こんなで福島の喜多方ラーメンで腹ごしらえして安達太良山へ行って来ました

夜のうちにあだたら高原スキー場に着き就寝

夜中はずっと暴風雪でどうなる事かと思っておりましたが、なんとか風は弱まってくれて「これなら登れるかなぁ」位になってくれました

でも山が見れない位にめっちゃガスッガス

準備をして、まずは噂の山小屋のくろがね小屋を目指します

登山道は2月でも登山される人が多い山域なのでトレースが消える心配は無しって感じでした

山小屋の人も行ったり来たりしてる訳ですしね

山小屋の人も行ったり来たりしてる訳ですしねでも風が強くてトレースがすぐ埋まる様な箇所もあるので、途中ワカンだったりスノーシューだったりは必須です

1時間くらい歩いて平らな地形になった所でワカンを装着

小屋までは基本危険な箇所も無く歩けます

小屋近くになると、ちょっと急な斜面をトラバースしますが

小屋近くになると、ちょっと急な斜面をトラバースしますが2時間程で噂のくろがね小屋に到着

そして、硫黄の匂いが堪らない噂の温泉にレッツバスロマン!!

男女別の内湯のみという作りです

麓にある岳温泉はここから引湯をしているそうです

平安時代から発見されて使用されてきた温泉なんだとか!

3,40分ほど温泉に入りながら山頂の天気を伺っておりましたが、なかなか好転する気配は無く思案しておりましたが

ここまで来たんだし

コースタイム的には1時間程だしって事で

行くっきゃないっしょ!!

っと外に出た所でアクシデントが発生

「ワ、ワカンが無い

」

」外に置いておいたはずのワカンが消えていたのです

↓これが無くなっていたのです

で、小屋に入ってみると自分の使っていたのと同じメーカーの物がポツンと置いてありました

ハハーーーーン

間違って持ってかれたな~

同じメーカーの物ですからね~

分かんないですよね~

ワカンなだけに!!

頂上を目指しま~す

小屋までは風はそんなに強く無かったのですが、小屋から標高を上げるごとに強烈な風になっていきました

時折ガスでホワイトアウト気味になりながらも定期的に置いてある目印を頼りに歩き続けます

たま~に除く太陽が頂上へと歩く希望になります

ちょっと標高が変わるだけで、ここまで風が強くなるのかって程の風雪に耐えながら途中にある峰の辻へ

少し晴れ間が見えたので写真をパシャリ

ホント小屋から頂上は別世界でした

風強い

風強い太陽に導かれる様に頂上を目指します

小屋から1時間少々で、ようやく頂上にある乳首が見えてきました

頂上に着いた途端だったのですが晴れ間が一気に広がりました

おおお

本当の空が見えてきた!

晴れた所で乳首の上へと登ります

今までガスッガスだったのが嘘の様です

「本当の空」なんと素晴らしいことか

みるみる天気は好転

矢筈森方面も見えてきました

二本松市方面も抜けてきました

強風雪は相変わらずでしたが、太陽に照らされる舞う雪が輝き、とても幻想的でした

すっかりガスが抜け、一面の銀世界に青空が映えます

下りの道が綺麗で楽しく歩くことが出来ました

晴れた安達太良山を後に無事、下山完了をしました

福島では「本当の空」を失っている人がまだまだ沢山

故郷というのはとてもとても大切な場所と思います

早く元通りの「本当の空」を取り戻す日が来る事を祈っております

自分にとっての「本当の空」の大切さを今一度、考える事の出来る、とても良い山だと思います