2016年07月29日

松本城

虫ソフトの様子はこちらから!

美ヶ原牧場の様子はこちらから!

2016年 7月

松本に行った事は数多くあれど、今まで行ったことが無かった、松本の1級観光地

松本城(Wikiより)

野県松本市にある日本の城である。安土桃山時代末期-江戸時代初期に建造された天守は国宝に指定され、城跡は国の史跡に指定されている。

松本城と呼ばれる以前は深志城(ふかしじょう)といった

歴史

戦国時代の永正年間(1504-1520年)に、信濃守護家小笠原氏(府中小笠原氏)が林城を築城し、その支城の一つとして深志城が築城されたのが始まりといわれている。

天文年間には甲斐の武田氏による信濃侵攻が開始され、天文19年(1550年)7月15日には林城・深志城などが落城し、信濃守護・小笠原長時は追放された(『高白斎記』)。

武田氏は林城を破城して深志城に筑摩郡・安曇郡の両郡代として馬場信春を配置し、松本盆地を支配下に置いた。

その後は信濃小県郡の村上義清、越後国の長尾景虎(上杉謙信)と抗争し、北信濃に至る信濃一帯を領国化した。

1582年(天正10年)、武田氏滅亡により城代馬場昌房から織田長益に明け渡された後、織田信長によって木曾義昌に安堵されたが、本能寺の変後の武田遺領を巡る天正壬午の乱において、同年6月には越後の上杉景勝に擁立され、小笠原旧臣の助力を得た小笠原洞雪斎が奪還する。

さらに徳川家康の麾下となった小笠原貞慶が旧領を回復し、松本城と改名した。

1590年(天正18年)の豊臣秀吉による小田原征伐の結果、徳川家の関東移封が行われ当時の松本城主小笠原秀政も下総古河へと移った。

代わりに石川数正が入城し、石川数正とその子康長が、天守を始め、城郭・城下町の整備を行う。

その後、大久保長安事件により石川康長が改易となり、小笠原秀政が再び入城。大坂の陣以後は、松平康長や水野家などの松本藩の居城として機能。

水野家の後は松平康長にはじまる戸田松平家(戸田氏の嫡流)が代々居城とした。

1727年(享保12年)には本丸御殿が焼失、以後の藩政は二の丸で執務がとられた。

明治維新後、1872年(明治5年)に天守が競売にかけられ、一時は解体の危機が訪れるが、市川量造ら地元の有力者の尽力によって買いもどされて難を逃れる。

明治30年代頃より天守が大きく傾き、これを憂いた松本中学(旧制)校長の小林有也らにより、天主保存会が設立され、1903年(明治36年)より1913年(大正2年)まで「明治の大修理」が行われた。

1876年(明治9年)6月19日 - 不審火により、当時筑摩県庁となっていた二ノ丸御殿が全焼。当時、県庁の移転と旧長野県との合併問題をめぐって紛争が起きており物議をかもした。跡地には1878年(明治11年)に松本地方裁判所が建つ。

1930年(昭和5年) 国の史跡に指定された。1936年(昭和11年)4月20日には天守・乾小天守・渡櫓・辰巳附櫓・月見櫓の5棟が国宝保存法により当時の国宝に指定され、1952年(昭和27年)3月29日にはこれら5棟が文化財保護法によりあらためて国宝に指定されている。

1950年(昭和25年)より1955年(昭和30年)まで解体復元工事(「昭和の大修理」、国宝保存事業の第1号)。

1978年(昭和53年) - 旧二の丸御殿跡にあった裁判所が北側に移転し、旧庁舎は日本司法博物館として島立地区に移築された。

1990年(平成2年) - 黒門二の門および袖塀が復元される。

1999年(平成11年) - 太鼓門枡形が復元される。

2000年(平成12年) - 松本城周辺市街化区域が都市景観100選に選ばれている。

2001年(平成13年) - 乾小天守の一般公開を開始。

2006年(平成18年)4月6日、日本100名城(29番)に選定された。

2011年(平成23年)6月30日に長野県中部を震源とする地震により、天守の壁等25ヵ所にひびが入る被害を受けた。また、埋門の石垣がズレたため、埋橋を渡っての入場が停止されている。

2014年(平成26年):4月、太鼓門が特別公開された。防犯カメラ設置以後では初めて天守の武者走りに落書きがあることが発見された。

お金を払い、戦国風の人に招かれ中に入ります

正面からの松本城

靴を脱ぎ天守閣へと入ります

天守閣の中にはシャチホコや

教科書に出てきそうな長篠の戦いの屏風など戦国、江戸時代ゆかりの展示物が多数あります

日本のお城特有の常に急な階段を登り

天守閣の天辺へ

風が抜けて気持ち良い場所となっております

風が抜けて気持ち良い場所となっております天辺からは北アルプス、大滝山を望むことが出来ました

天気が良ければ常念岳も見る事が出来る様です

天気が良ければ常念岳も見る事が出来る様です反対側には先ほど歩いた美ヶ原も奥に見えます

昔の松本城の写真

結構ボロボロ

結構ボロボロお堀の中には、まだ白鳥が優雅に泳いでおりました

帰り際になると入口の人が完全武装しておりました

外人さん大喜び間違いなしっすね

外人さん大喜び間違いなしっすね薄明光線が美しい松本城を後にし帰路に着きます

2016年07月13日

虫ソフト

2016年 7月

今年の冬に行った、車山高原スキー場

また機会があったので行って来たのですが

そこにある、名物を冬行った時には食べなかったのですが

折角また来たワケですから

良い機会なワケですから、、、、、

折角だから、、、、、折角だから、、、、、、食べてみました、、、、、

そう、、、、、

「むしソフト」

※食事中の人は見ちゃダメだよ!

※食事中の人は見ちゃダメだよ!ちなみに内容物は「ソフトクリーム」と「コーン」と「イナゴのアレ」と「蜂の子のアレ」と「蚕の幼虫のアレ」で出来ております

スペシャルメニューにするとミドリムシもトッピングされます

スペシャルメニューにするとミドリムシもトッピングされます

イナゴは甘くカサカサとしていております

蚕の幼虫、蜂の子も以外にブニュっとした食感は無く、カサカサしていて固い食べ応え

カサカサ、カサカサして

昆虫の宝石箱やぁ!!

勇気ある猛者は車山高原に行ったら是非食べてみて下さい

霧ヶ峰もついでに寄ってみましたが、そな名の通り、「霧ヶ峰」となっておりました

ちょうどニッコウキスゲが見所になっておりました

やっぱり今年は1,2週間早いですね

やっぱり今年は1,2週間早いですねちょっと晴れ間が差してきてくれて

むしソフトを食べている時の画面差し替え様の「しばらくお待ち下さい」の写真を撮ることが出来ました

2016年06月23日

粟島自転車一周旅

2016年 6月

新潟県にある島と言えば佐渡島で佐渡島は親の出身島ということもあり、子供の頃から何度も行ったことがあるのですが

新潟県のもう一つの島「粟島」には行ったことが無く

自転車で一周しに行くという面白そうなお誘いがあったので行って来ました

笹川流れから、これから渡る粟島を遠望

絵になるウミネコと海

カモメとウミネコの違いが分かりません

カモメとウミネコの違いが分かりません

ウミネコと粟島

っと言うことで岩船港に行き粟島行きの高速船に乗り込みます

船内に貼ってあった粟島のポスター

ワクワクしてきました

ワクワクしてきましたそして出港~♪

流石高速船30分もすると航路の半分くらいまで来ました

本州の方には雲に隠れた鳥海山を見る事が出来ました

1時間ほどで粟島に到着

粟島に初上陸

自転車は粟島浦村役場で借りることが出来ます

本日の愛車のママチャリ

3段階変速付きです

3段階変速付きです一周約20kmの海沿いを行く自転車旅です

判時計周りで走り始めます

景色も良いし風が涼しく気持ち良い日で良かった

そして何より海がめっちゃ澄んでいて綺麗

朝からの鉛色の空が一転、青空へと変わって来ました

緑に青空が映えます

緑と海に囲まれながら自転車を走らせます

粟島の裏側に出て日本海を一望

ロシアが見えたりはしないかぁ

ロシアが見えたりはしないかぁ緑の所々に綺麗なオレンジ色のイワユリが咲き始めていました

トビシマカンゾウになぞってアワシマカンゾウとも呼ばれているみたいですね

トビシマカンゾウになぞってアワシマカンゾウとも呼ばれているみたいですね釣りでも人気の島なので所々で漁船が海を走らせていました

大体半分くらいとなる展望台のある「仏崎」に到着

ここだけでなく所々にこういう展望台があります

ここだけでなく所々にこういう展望台がありますここが粟島の一二を争いそうなビュースポットとなっています

綺麗な海に荒々しい岩礁だらけ

綺麗な海に荒々しい岩礁だらけ丁度フェリーが通っていたのでパシャリ

鳶?鷲?が優雅に飛んでいました

景色を楽しみ再び走り始めます

岩にある白いのは、最初ゴミなのかと思っていましたが

全部ウミネコでした(あとフン)

ニャーニャー凄かったです

ニャーニャー凄かったですそしてもういっちょでっかい岩礁と舟

新日本海フェリーですね~

これから秋田、北海道に行く訳ですね

これから秋田、北海道に行く訳ですね更に走り釜谷の集落に到着

家の脇には先ほど遠望したイワユリが立派に咲いておりました

ちょうどお昼時になっていたので食堂にお邪魔させてもらい

サザエたっぷりの特製カレーを頂きました

うまし、次はラーメン食べたいっす

うまし、次はラーメン食べたいっす景色を見ながら食休みした後、再び自転車を漕ぎ始めます

そして粟島ラストの登り、粟島一の急坂すぎて漕いで登れませんでした

自転車も結構過酷です

自転車も結構過酷ですでも登りきると、この景色

向こうに佐渡島を一望

向こうに佐渡島を一望フェリーが浮かぶ青い海が綺麗です

登った後は下り坂で一気に下ります

自転車の一番気持ちいい時っすね~

自転車の一番気持ちいい時っすね~最後に粟ブルーの海岸線を走り、スタート地点の内浦に到着

道草を沢山しながら3時間ほどでゴール出来ます

道草を沢山しながら3時間ほどでゴール出来ます内浦に着くと、粟ウマと粟ヤギが出迎えてくれました

粟ウマは人懐っこくて近づいて来てくれました

頭をなでなで

頭をなでなでそして粟ネコも出現

キャワイイ~~

キャワイイ~~粟島には昔、野生の馬が住み着いていたらしく、石碑として残っています

小学校では馬の飼育方法を子供たちが教わっておりました

貴重な体験ですね~

貴重な体験ですね~粟島の動物に触れ合っていると、あっという間に時間は過ぎ、本日の最終便の時間が迫ってきました

粟島の温泉とかにも入りたかったのに

粟島の温泉とかにも入りたかったのにそんなこんなで本日の最終便に乗り込み粟島を出港

また来るよ~

また来るよ~日が出てきてキラキラ輝く海がとても綺麗でした

良い日でした

良い日でした疲れて寝てたりするとアッと言う間に岩船港に帰還

粟島って結構近い

粟島って結構近いあっと言う間に終わった粟島旅でした

たまには、こういう自転車旅も良いですね~

釣りとかキャンプとか合わせて来ても面白そうですね~

2016年06月13日

恐怖の林道

2016年 5月

皇海山

栃木県と群馬県の県境にある皇海山の登山口は基本二つあり

ひとつは栃木県の足尾銅山の奥の方と群馬県沼田市の奥

栃木県からの方は昔からの歴史ある登山道で、途中の山小屋で一泊しながら登る登山道

群馬県からは片道3時間ほどで日帰りで登れる比較的気軽な登山道なのですが

ただ、、、、、

沼田の奥、吹割の滝の脇の道に入り進むと看板があります

看板は沢山あり分かりやすくはなっています

小さい落石が早速、、、、、

暫く行くと舗装路が終わり、片側が崖の荒い砂利道の細い道になります

対向車が来ないことを祈りながら車を走らせます

崖を切り裂いた林道だと言うのが良く分かります

30分ほど進むとある、この林道の最大のアトラクションの手彫りトンネル

崖、また崖の連続

崩れてこない事を祈りながら進みます

崩れてこない事を祈りながら進みますオーバーハングになっている所も多々あり

脇に除けてある石の数が過去の落石の痕跡で、脇に石が多いほど、大きいものがあるほど危険な箇所と言う事でしょう

てなこんなで

暫くすると本日の目的の頂が見えて来ました

綺麗な沢が見えてきた所で荒れている道が終わり

なんとかパンクせず、落石にも合わず、目的地の皇海山登山口に辿り着きました

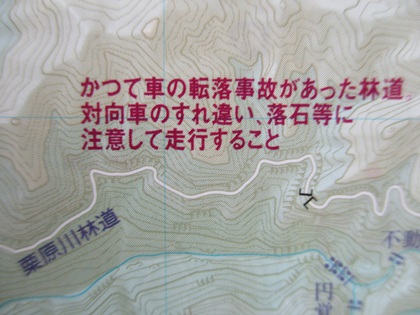

この栗原川林道

地図には「かつて車の転落事故があった様な林道」と紹介されています とてもとても恐い林道なのです

とてもとても恐い林道なのです

皇海山の登山はもうすでに始まっていた!!

とてもとても恐い林道なのです

とてもとても恐い林道なのです皇海山の登山はもうすでに始まっていた!!

2016年05月24日

竜飛岬

八甲田山登山の様子はこちらから!

奥入瀬渓流撮影練習の様子はこちらから!

十和田湖の様子はこちらから!

七滝の様子はこちらから!

岩木山登山の様子はこちらから!

岩木山神社の様子はこちらから!

2016年 3月

上野発の夜行列車おりた時から~♪

っと青森遠征の最後に、先日青函トンネルに新幹線が通る様になり北海道新幹線

が開業したばかりという、走者一掃のタイムリースリーベース位のタイムリーな時期っていうのもあり、津軽海峡を見に竜飛岬へ行って来ました

が開業したばかりという、走者一掃のタイムリースリーベース位のタイムリーな時期っていうのもあり、津軽海峡を見に竜飛岬へ行って来ました

岩木山から北上し十三湖から国道339号に出て竜飛崎を目指すも

通行止め!(国道なのに、、、雪も無いのに、、、

)

)日の入りの時間が迫る中、明るい内に、どうにか竜飛崎にと、車を急がせます

少し引き返し、やまなみラインから県道14号を通り竜飛崎へ

暗くなる前に、なんとか着くことが出来ました

津軽海峡冬景色の歌碑も隣にあります

竜飛崎の先端の岩礁の向こうに見えるのが北海道

本州から北海道って、新潟から佐渡島より近いんですね~、意外と近いんですね~

四国には橋が架かっているんだから、いつか北海道にも橋が架かんないもんかな~と思いながら北海道を見つめます

いつか橋掛けて下さい

いつか橋掛けて下さい

下へ降り、港の方へ

太宰治の文学碑があります

竜飛崎の潮の匂いを嗅いでいるうちに暗くなり、対岸の明かりが増えたところで竜飛崎を後にし

出来たばかりの「奥津軽いまべつ駅」をチラ見して帰路へと着きました

あぁ~~~♪

津軽海峡~

ぎりぎり冬景色~♪

完